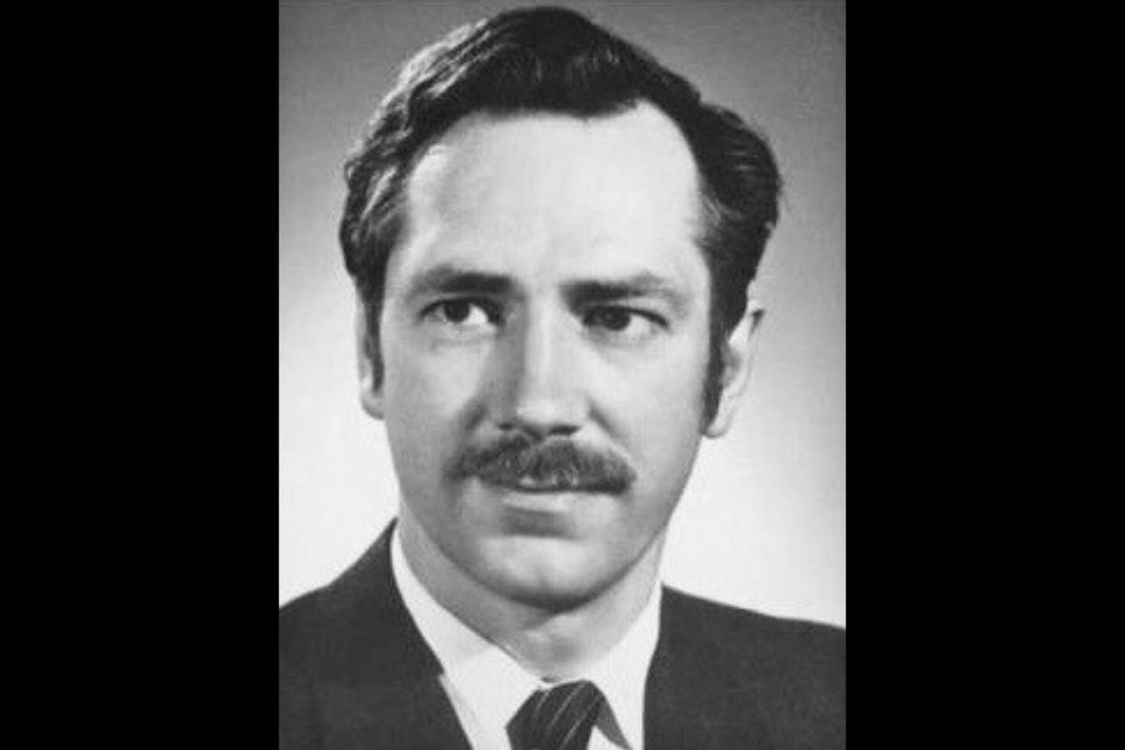

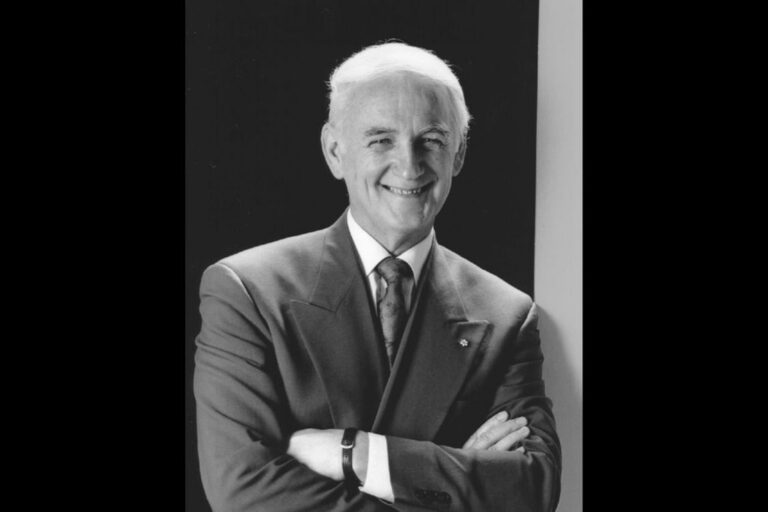

Georges Desrosiers, professeur de médecine sociale et préventive à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, est décédé le 27 juin.

Professeur retraité du Département de médecine sociale et préventive (DMSP) de l’Université de Montréal, Georges Desrosiers a été une figure fondatrice de la santé publique au Québec.

Diplômé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et titulaire d’une maîtrise en administration hospitalière, M. Desrosiers exerce la médecine générale dès le milieu des années 50 et occupe des postes de directeur médical dans le réseau de la santé jusqu’en 1974. En 1973, il devient professeur à la Faculté de médecine de l’UdeM. De 1973 à 1981, il est le premier directeur du DMSP, en plus d’assurer la direction scientifique du programme de maîtrise en santé communautaire. Georges Desrosiers poursuit par la suite sa carrière professorale au sein du DMSP. En 1998, une année après sa retraite, il reçoit de l’Université la distinction de professeur émérite.

Georges Desrosiers a combiné son expertise professionnelle en santé publique avec un profond dévouement à la documentation de l’histoire de ce domaine. Ses travaux ont porté sur le développement des établissements de santé publique au Québec, l’enseignement de la santé publique et l’évolution des services de santé dans la province du XIXe au XXe siècle. Parmi ses ouvrages les plus remarquables, citons: Histoire du Service de santé de la ville de Montréal (1865-1975), Enseignement et recherche en santé publique: l’exemple de la Faculté de médecine et de l’École d’hygiène de l’Université de Montréal (1911-2006) (avec Benoît Gaumer), ainsi que l’histoire des 40 premières années du DMSP dans Histoire du Département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal (1970-1993).

Grâce à ces travaux, le professeur Desrosiers a contribué à préserver la mémoire des personnes et des établissements qui ont façonné la santé publique au Québec pendant plus de 150 ans.

On se souviendra de Georges Desrosiers non seulement pour ses réalisations universitaires, mais aussi pour son mentorat et son engagement à promouvoir l’éducation et la pratique professionnelle en santé publique. Son héritage se perpétue à travers les générations d’étudiants et de professionnels qu’il a inspirés et le département qu’il a contribué à façonner à ses débuts.