L’assemblée annuelle représente un moment privilégié pour rassembler les membres de la Faculté, faire un point sur les événements marquants de l’année et rendre hommage à des contributions exceptionnelles. Le 4 décembre, plus de 250 participantes et participants se sont retrouvés au pavillon du centre-ville pour cette occasion.

L’événement s’est ouvert avec la revue de l’année du doyen qui retrace les réalisations majeures, les innovations pédagogiques et les succès en recherche.

Anniversaires d’unités

Sept campus, départements et écoles ont célébré un anniversaire :

La Dre Marie-Hélène Girouard, vice-doyenne associée, à présenté les 20 ans du campus.

La professeure Julie Lavoie a présenté les 55 ans de l’École dont elle assure la direction.

La Dre Marie-Hélène Mayrand a présenté les 60 ans du Département dont elle assure la direction.

Le Dr François Lespérance a présenté les 60 ans du Département dont il assure la direction.

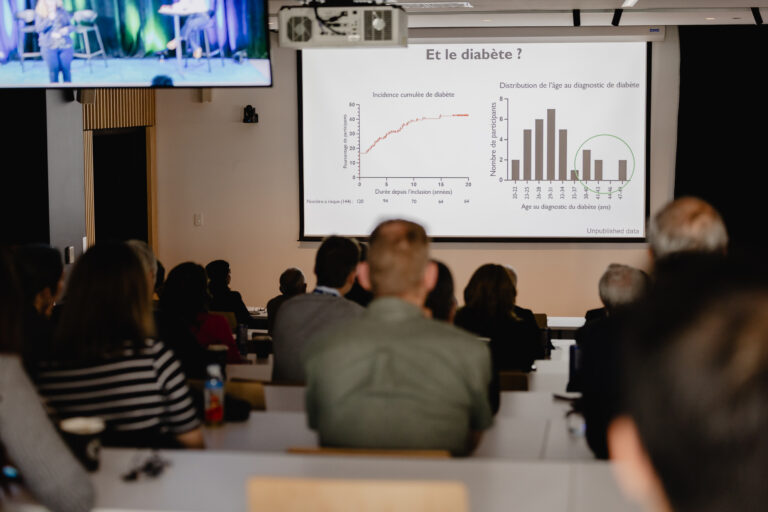

Avancées en recherche

Trois chercheuses sont venues présenter les avancées de leurs travaux.

Plusieurs membres ont été célébrés par la remise de médailles de carrière, d’éméritats, de médaille d’honneur et de Prix de reconnaissance du doyen.

Médailles de carrière

La médaille de carrière frappée des armoiries de la Faculté de médecine récompense les membres du corps professoral à la retraite ou en fin de carrière qui se sont distingués par leur leadership et leurs réalisations, tant en enseignement qu’en recherche.

Docteur en médecine et spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale de la Faculté de médecine de Montpellier, le Dr Bernard Charlin a d’abord été professeur titulaire et directeur du Centre de formation continue à la Faculté de médecine de Sherbrooke. Recruté en 1998 par la Faculté de médecine de l’Université de Montréal pour développer la recherche en éducation des sciences de la santé, il a joué un rôle déterminant dans l’évolution de notre institution.

En parallèle de ses activités cliniques, il a entrepris une formation avancée en éducation, obtenant un PhD de l’Université de Maastricht en 2002. Sa passion pour l’éducation et ses talents de rassembleur lui ont permis d’innover et de contribuer de manière exceptionnelle à l’enseignement des sciences de la santé, tant sur la scène nationale qu’internationale.

Considérant que l’expertise canadienne en éducation des sciences de la santé méritait une large diffusion, le Dr Charlin a créé des préceptorats de pédagogie destinés aux enseignants et enseignantes de facultés de médecine francophones. Ses recherches novatrices sur le raisonnement clinique ont conduit à l’élaboration d’un MOOC, suscitant un grand intérêt à l’international. De plus, il a transformé le Test de concordance de script (TCS) en un puissant outil de formation, qui permet aux apprenantes et apprenants de développer leurs compétences de raisonnement dans des contextes proches de leur pratique.

Membre fondateur du CPASS, un fleuron de la Faculté de médecine, le Dr Charlin a largement contribué à faire reconnaître l’importance de la recherche en pédagogie médicale. Aujourd’hui, ses outils d’évaluation et de formation par concordance sont utilisés au-delà des professions de la santé, témoignant de leur impact durable.

Collaborateur apprécié des universités canadiennes, américaines, européennes et australiennes, le Dr Charlin bénéficie d’un rayonnement et d’une visibilité remarquables. En reconnaissance de son travail avant-gardiste, de nombreux prix lui ont été décernés au fil des ans.

Recrutée en 1990 comme chercheuse adjointe au Département d’obstétrique-gynécologie, la professeure Brochu débute sa carrière au centre de recherche du CHU Ste-Justine. Pionnière dans l’étude de la programmation fœtale, elle explore comment un environnement fœtal défavorable peut conduire à des pathologies à l’âge adulte. Elle révèle notamment l’impact du sexe des animaux sur le développement de ces conditions, anticipant les recommandations actuelles des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et inspirant les études accordant un rôle central au sexe dans les projets de recherche biomédicale.

Engagée avec passion dans l’enseignement, elle rejoint le Département de physiologie, où elle devient directrice en 2011. En 2015, elle est nommée vice-rectrice adjointe aux études supérieures et postdoctorales, un poste qu’elle occupe pendant cinq ans. Elle y développe des initiatives clés, telles que le plan global d’étude et le soutien financier des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs, visant à offrir les meilleures conditions d’encadrement pour ces derniers.

Dès 2006, elle s’implique avec ferveur dans le projet SEUR, destiné aux élèves du secondaire de milieux défavorisés pour encourager la persévérance scolaire. Elle en assure la direction de 2015 jusqu’à sa retraite en 2023, puis pilote sa transition vers Cap campus pour en garantir la pérennité. En 2022, elle introduit également un programme de pairs aidants au sein du Département de pharmacologie et physiologie pour soutenir les étudiantes et étudiants.

Parallèlement à sa carrière universitaire, Michèle Brochu s’engage dans la promotion de la santé mentale et la prévention du suicide, participant à de nombreuses initiatives de sensibilisation pour briser les tabous entourant la maladie mentale. Elle siège au conseil d’administration du Réseau québécois sur le suicide et de l’organisme Suicide Action Montréal. Son message de compassion et d’entraide : « Ne jamais hésiter à chercher de l’aide en cas de détresse » est sa recommandation ultime.

Après avoir obtenu son doctorat en médecine de l’Université Laval en 1983 et s’être spécialisé en cardiologie, le Dr White a voué sa carrière à sensibiliser la population à l’importance de l’activité physique pour la santé cardiovasculaire et à promouvoir la transplantation d’organes.

Son engagement se reflète à tous les niveaux de l’enseignement et de la recherche. Pendant près de 25 ans, il a dirigé le programme de recherche sur l’insuffisance cardiaque de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM), et, en tant que titulaire de la Chaire de recherche en insuffisance cardiaque Carolyn et Richard J. Renaud, il a signé près de 250 publications scientifiques.

Reconnu pour son expertise, le Dr White a contribué de manière significative aux avancées québécoises, canadiennes et internationales dans son domaine. Il a exercé des rôles de premier plan, notamment comme directeur scientifique de la Société québécoise d’insuffisance cardiaque et président de la Banque de tissus du Réseau en santé cardiovasculaire du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRSQ). Il a également été conseiller expert au sein du Conseil norvégien de la recherche.

Homme de cœur au sens propre comme au figuré, le Dr White a partagé sa passion pour la cardiologie et l’aventure en organisant des expéditions pour gravir des sommets avec des patients greffés cardiaques ou rénaux. En 2004, il réalise une première mondiale en accompagnant deux greffés au sommet du Chimborazo en Équateur, à plus de 6 000 mètres d’altitude. Il reproduit ces exploits en 2006 et 2008 dans l’Himalaya. Ces expéditions, documentées et diffusées auprès du grand public, ne sont pas de simples prouesses physiques; elles deviennent des outils inspirants de vulgarisation qui montrent comment la transplantation peut redonner une qualité de vie et une capacité fonctionnelle exceptionnelles.

Communicateur hors pair, le Dr White a su transmettre sa passion et son savoir aussi bien à ses étudiantes et étudiants qu’au grand public. Démystifiant l’insuffisance cardiaque comme nul autre, il s’est imposé comme un formidable ambassadeur de la transplantation d’organes au Québec.

Éméritats

Le titre de professeur émérite est décerné à une ou un membre du corps professoral à la retraite en reconnaissance de ses services exceptionnels dans les différents volets de sa carrière universitaire. Cette haute distinction honorifique a été remise lors des cérémonies des collations des grades qui ont eu lieu en novembre.

Recruté en 1987 par le Département de physiologie, qu’il a ensuite dirigé de 2001 à 2005, le professeur Lacaille a joué un rôle déterminant dans l’évolution de notre institution. Son leadership s’est notamment illustré lors de la création du Département de neurosciences en 2013, qu’il a dirigé par intérim, et où il a œuvré jusqu’à sa retraite en 2023.

Ses travaux de recherche sur la fonction des cellules excitatrices et inhibitrices des réseaux hippocampiques durant l’apprentissage et la mémoire ont révolutionné notre compréhension du cerveau. Ses découvertes sur la plasticité synaptique des interneurones inhibiteurs ont été fondamentales, remettant en question le dogme établi selon lequel seules les synapses des cellules excitatrices étaient modifiables à long terme. Ces avancées majeures ont ouvert de nouvelles perspectives dans la compréhension de maladies comme l’épilepsie et l’autisme.

Les travaux du professeur Lacaille ont été soutenus par les organismes subventionnaires sans interruption depuis 1987 et ont conduit à la publication de 144 articles scientifiques, quatre chapitres de livres et deux ouvrages. Il est aussi membre fondateur de deux centres de recherche en neurosciences à l’UdeM : le Groupe de recherche sur le système nerveux central (aujourd’hui le Groupe de recherche sur la signalisation neurale et la circuiterie) et le Centre interdisciplinaire de recherche sur le cerveau et l’apprentissage.

Pédagogue passionné, le professeur Lacaille a formé toute une génération de scientifiques qui rayonnent aujourd’hui dans les universités au Canada et à travers le monde, ou qui exercent comme médecins. Son engagement pour l’excellence de l’enseignement s’est concrétisé par la création du baccalauréat en neurosciences et la refonte du programme des études supérieures dans ce domaine. La portée de ses travaux a été reconnue par l’attribution de la Chaire de recherche du Canada en neurophysiologie cellulaire et moléculaire et sa nomination comme membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé.

Arrivé au CHU Sainte-Justine en 1979, le Dr Frappier a développé une carrière en médecine de l’adolescence au sein du Département de pédiatrie de l’Université de Montréal, qu’il a dirigé de 2012 à 2021. Son engagement s’est poursuivi comme chef du service de pédiatrie générale de l’établissement hospitalier.

Véritable pionnier et défenseur dévoué des services de santé et de soins complexes aux enfants et aux adolescents, le Dr Frappier est reconnu comme l’un des pères fondateurs de la médecine de l’adolescence au Canada. Son rôle déterminant dans la création de cette spécialité au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada témoigne de sa vision avant-gardiste. En 2008, il devient le premier directeur du programme de formation en médecine de l’adolescence à l’UdeM, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de spécialistes.

Son engagement envers les plus vulnérables s’est manifesté dès 1977 par la création de la clinique de consultation en matière d’agression sexuelle pour les adolescents au CHU Sainte-Justine, qu’il a dirigée. Son travail précurseur dans l’élaboration de mesures et de services pour les victimes d’agression sexuelle au Québec, ainsi que ses efforts dans la prévention du syndrome du bébé secoué et de la maltraitance du jeune enfant, ont eu un impact considérable sur notre système de santé.

Pédagogue innovant, le Dr Frappier a marqué l’enseignement médical en créant le cours «Croissance, développement, vieillissement», l’un des premiers à utiliser l’apprentissage par problèmes dans notre Faculté. Pendant 25 ans, il a transmis ses connaissances avec passion, tout en supervisant la formation de 24 monitrices et moniteurs cliniques et résidentes et résidents en médecine de l’adolescence.

La qualité exceptionnelle de son travail a été reconnue par plusieurs distinctions, notamment le prestigieux prix Alan Ross de la Société canadienne de pédiatrie, qui souligne l’excellence d’une vie consacrée à la recherche, à l’enseignement, aux soins et à la défense des intérêts en pédiatrie. Cette reconnaissance témoigne de l’impact considérable qu’a eu cet homme décrit par ses pairs comme un travailleur acharné, généreux, aimable et humble.

Recruté en 2006 comme directeur du Département de pathologie et biologie cellulaire, qu’il a restructuré et développé, le professeur Drapeau a rejoint le Département de neurosciences dès sa création en 2013, où il a poursuivi sa carrière jusqu’à sa retraite en 2023.

Chercheur visionnaire, le professeur Drapeau a consacré ses travaux à la compréhension des mécanismes fondamentaux du système nerveux, étudiant la formation et la fonction des synapses et des circuits, ainsi que leurs dysfonctionnements dans les maladies neurologiques.

Ses découvertes majeures incluent l’identification de facteurs neurogènes et synaptogènes, la caractérisation des premiers réseaux neuronaux, et la mise en évidence de mutations cliniques en psychiatrie.

Pionnier de la neurobiologie du poisson-zèbre au Canada, il a été parmi les premiers scientifiques à exprimer des gènes humains dans ce modèle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans l’étude des troubles du développement et des maladies neurodégénératives. Ses travaux novateurs en génomique ont révélé que les mutations de novo des gènes synaptiques constituent une cause fréquente de l’autisme et de la schizophrénie. Il a également développé des modèles génétiques de la sclérose latérale amyotrophique et identifié des neuroleptiques comme traitements potentiels, dont l’un fera prochainement l’objet des premiers essais cliniques nationaux.

L’excellence de sa recherche se reflète dans l’obtention de plus de 40 subventions totalisant 40 millions de dollars, sa nomination à la tête d’une chaire de recherche du Canada, la publication de plus d’une centaine d’articles largement cités et la présentation de 300 conférences au pays et à l’étranger.

À titre de professeur, Pierre Drapeau a supervisé la formation d’une centaine de chercheuses et de chercheurs. Il a également contribué à développer plusieurs cours lors de la création du baccalauréat en neurosciences.

Membre de la Faculté de médecine depuis 1975, le Dr Pavel Hamet a connu une carrière remarquable qui a révolutionné notre compréhension de l’hypertension et du diabète. Ses découvertes fondamentales ont établi le lien entre le stress et l’hypertension, tout en démontrant les effets bénéfiques de l’activité physique sur la pression artérielle.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génomique prédictive de 2006 à 2020, il a élucidé l’interaction entre les facteurs génétiques et environnementaux dans l’apparition des troubles cardiovasculaires, permettant de mieux prédire les complications liées au diabète.

L’excellence de ses recherches s’illustre par l’obtention de subventions totalisant 56 millions de dollars et une production scientifique remarquable de plus de 650 articles et 4 chapitres de livres. L’impact de ses travaux lui a valu les plus hautes distinctions ici et à l’étranger, notamment comme commandeur de l’Ordre de Montréal, officier de l’Ordre national du Québec, membre de l’Ordre du Canada, lauréat du prix Okamoto de la Fondation des maladies cardiovasculaires du Japon et du prix Goldblatt de l’American Heart Association.

Pédagogue dévoué, il a marqué l’enseignement par la création du cours «Problématique et méthodologie de la recherche clinique» en 1987, qu’il a dirigé pendant près d’une décennie. Son rayonnement international se reflète dans la supervision de 51 étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs, issus d’une vingtaine de pays.

Visionnaire et bâtisseur, le Dr Hamet a façonné le paysage de la recherche médicale en fondant le Centre de recherche du CHUM, qu’il a dirigé de 1996 à 2006, ainsi que le Service de médecine génique du CHUM, sous sa direction jusqu’en 2020.

Médailles d’honneur

Cette année, la médaille d’honneur a été remise au philanthrope Jacques Courtois, dont l’engagement philanthropique sans précédent de près de 40 M$ a transformé la Faculté.

L’impact de Monsieur Courtois transcende la générosité financière. Sa vision a métamorphosé la recherche fondamentale, notamment à travers le Centre d’innovation biomédicale (CIB). Cette transformation s’est manifestée de façon spectaculaire en seulement quatre ans, donnant naissance à une communauté dynamique de 45 chercheuses et chercheurs et plus de 300 collaboratrices et collaborateurs.

Son approche a permis la création de plusieurs initiatives qui dépassent les structures traditionnelles, telles que la recherche sur la résistance aux antibiotiques, la cryomicroscopie électronique pour la biologie structurale, et les neurosciences computationnelles. De plus, l’acquisition de deux microscopes électroniques de pointe a doté l’UdeM d’une plateforme technologique unique, à la hauteur des plus grandes universités américaines.

Les résultats sont éloquents : en 2023-2024, les équipes de recherche du CIB ont obtenu plus de 44M$ en subventions, soit environ 1 M$ par chercheur. Cette réussite s’accompagne du recrutement de talents exceptionnels comme Yves Brun ‒ détenteur d’une Chaire de recherche du Canada 150 ‒, Frédérique Le Roux ‒ détentrice d’une Chaire d’excellence en recherche du Canada ‒, Malik Chaker-Margot, Matthew Perich, Paul François, Marco Bonizzato, Jonathan Brouillette, Christine Roden et Jean-Benoit Lalanne.

L’engagement de Monsieur Courtois s’étend également à la formation de la relève. Son soutien finance des projets collaboratifs qui servent de levier pour l’obtention de financements compétitifs, dont la moitié est consacrée à la formation d’étudiantes et étudiants gradués. Cette initiative permet d’attirer des stagiaires postdoctoraux de calibre international et enrichit l’écosystème de recherche de la Faculté.

Prix de reconnaissance du doyen

Personnel de soutien et d’administration

Au cours des six dernières années, M. Omar Ouagued a transformé l’offre de formation professionnelle de la Faculté de façon remarquable.

Son leadership dans le déploiement de la plateforme en ligne du DPC a permis d’offrir un catalogue complet de formations aux médecins. Il a notamment coordonné un programme de dermatologie basé sur la formation par concordance, une approche qui expose les apprenants à des cas cliniques réels. Cette formation novatrice compte aujourd’hui plus de 1000 participantes et participants.

Il coordonne également des projets France-Québec, dont une formation réussie sur le trouble de la personnalité limite. Son expertise en innovation pédagogique l’a conduit à présenter les applications de l’IA en formation continue lors du congrès de l’ACFAS en mai 2024.

Au-delà de ses compétences professionnelles exceptionnelles, sa chaleur humaine, sa bonne humeur et sa disponibilité font de lui un collègue précieux et apprécié de toutes et tous.

Personnel enseignant

Depuis 2016, la Dre Karalis a transformé le programme de résidence qu’elle dirige, assurant avec brio la transition vers une approche par compétences qui allie savoirs pratiques et développement des aptitudes humaines. Son leadership dans le renouveau du programme MD a marqué un tournant, particulièrement dans la modernisation de l’enseignement de l’histoire de la médecine. Elle a su rendre cette matière pertinente pour les étudiantes et étudiants d’aujourd’hui en développant une approche critique et réflexive essentielle à la pratique médicale contemporaine.

L’une de ses réalisations majeures est l’intégration novatrice des arts et des humanités dans le cursus médical. Cette initiative témoigne de sa vision : celle de former non seulement d’excellents médecins, mais aussi des professionnels conscients de leur rôle dans la société et sensibles aux réalités humaines. Son travail de modernisation du programme préclinique reflète également sa compréhension fine des enjeux contemporains de la formation médicale.

La Dre Karalis incarne l’excellence, l’humanisme et l’innovation qui caractérisent notre Faculté. Sa passion pour l’enseignement, son engagement pour l’équité et sa capacité à initier le changement en font une leader inspirante en pédagogie médicale.